10 film per meditare con il Papa in questa Quaresima

Dieci parabole moderne per approfondire il tema “L’altro è un dono”

Seguendo il Messaggio per la Quaresima 2017 di papa Francesco, il sacerdote gesuita messicano Sergio Guzmán ha pubblicato sulla pagina web dell’agenzia cattolica SIGNIS una recensione di dieci film che possono servire ad approfondire il tema del Messaggio papale, “La Parola è un dono. L’altro è un dono”.

Basandosi su questo documento e intercalandolo con la trama, padre Guzmán, che scrive dalla città messicana di Monterrey, raccomanda “alcune pellicole che, come parabole, possono aiutarci a riflettere sulla nostra vita, su come stiamo vivendo e come possiamo tornare a Dio e agli altri con tutto il cuore”.

La Strada, di Federico Fellini (Italia, 1954, 104 min.)

Questo film ci parla di un amore fino all’estremo (cfr. Gv 13,1). Gelsomina (Giulietta Masina) viene venduta dalla madre al circense e brutale Zampanò (Anthony Quinn). Nonostante l’atteggiamento aggressivo e violento dell’uomo, la ragazza si sente attratta dallo stile di vita della strada, soprattutto quando il suo padrone la inserisce nello spettacolo. Anche se vari dei personaggi che incontra le offrono di unirsi a loro, Gelsomina non si separa dal suo amato. Nel Messaggio per la Quaresima, papa Francesco dice: “Ogni vita che ci viene incontro è un dono e merita accoglienza, rispetto, amore. La Parola di Dio ci aiuta ad aprire gli occhi per accogliere la vita e amarla, soprattutto quando è debole”. Gelsomina, la ragazza della strada, il pagliaccio dallo sguardo tenero, è maestra in questo.

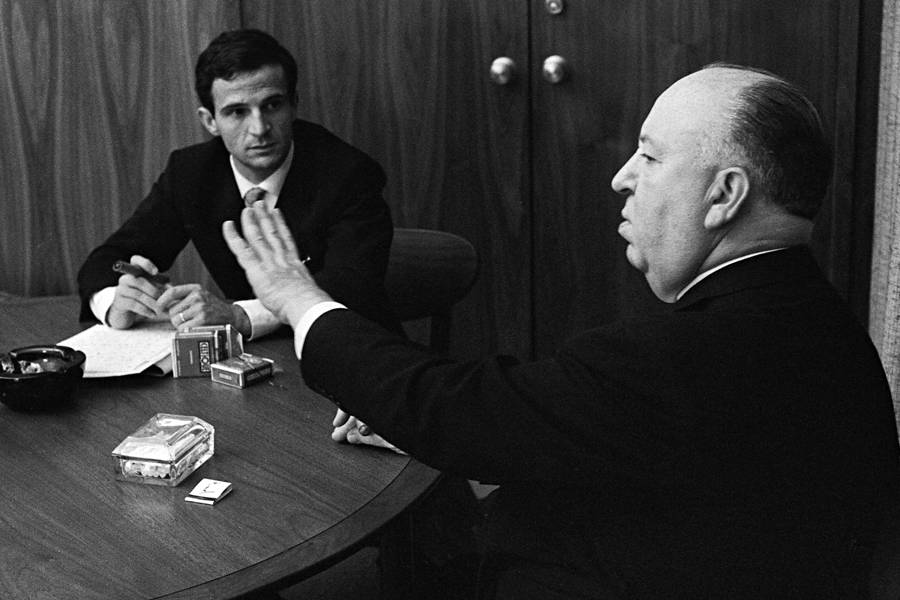

Il ladro, di Alfred Hitchcock (USA, 1956, 105 min.)

Il film racconta una storia reale: quella di Christopher Emmanuel Balestrero, un uomo accusato di un crimine che non ha commesso. Richiama l’attenzione il significato dei suoi nomi: Christopher, ovvero “colui che porta Cristo”, ed Emmanuel, “Dio con noi”. Con un’eccellente intepretazione di Henry Fonda, vediamo quest’uomo buono (onesto, felicemente sposato, padre esemplare) portato da una parte all’altra come Gesù nella sua passione (cfr. Lc 22-23). Davanti al tribunale, in alcune scene toccanti, possiamo esclamare: “Davvero quest’uomo era giusto” (Lc 23, 47). Una film, come tanti di Hitchcock, che non ci lascia tranquilli e può portarci a riflettere su ciò che ci dice papa Francesco: “La Quaresima è un tempo propizio per aprire la porta ad ogni bisognoso e riconoscere in lui o in lei il volto di Cristo”.

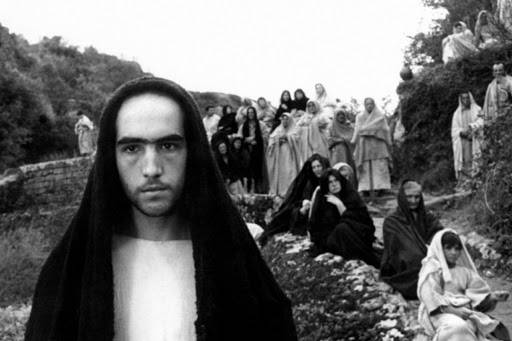

Il Vangelo secondo Matteo, di Pier Paolo Pasolini (Italia, 1964, 130 min.)

Un capolavoro della cinematografia che presenta con rispetto, emotività e realismo la vita di Gesù in base al Vangelo di San Matteo. Con poche risorse, attori non professionisti, utilizzando scenografie minime, con una colonna sonora che va dalle Messe di Bach e Mozart al blues, Pasolini crea una storia convincente di Gesù. Il film segue in modo lineare i 28 capitoli di Matteo, dall’Annunciazione alla Resurrezione. Non potremo mai sapere esattamente come fosse Gesù di Nazareth, ma il Gesù che ci presenta Pasolini convince, commuove e ci può aiutare ad avvicinarci al volto pieno d’amore, tenerezza e compassione di Gesù.

https://youtube.com/watch?v=nA0V1YDk3Ws%3Fenablejsapi%3D1%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fit.aleteia.org%26widgetid%3D1

Gran Torino, di Clint Eastwood (USA, 2008, 116 min.)

Walt Kowalski (Clint Eastwood) è un vedovo che vive con la cagna Daisy a Highland Park (Michigan), un quartiere di recente “invaso” da immigrati di provenienza asiatica (comunità hmong). Walt si mostra sempre freddo e di malumore con i nuovi vicini, fino a quando scopre un ragazzo di nome Thao Vang Lor (Bee Vang) che cerca di rubare la sua macchina Gran Torino. Vedremo la trasformazione del personaggio e come tutto il film possa essere una parabola cristiana. “La giusta relazione con le persone consiste nel riconoscerne con gratitudine il valore. Anche il povero alla porta del ricco non è un fastidioso ingombro, ma un appello a convertirsi e a cambiare vita. Il primo invito che ci fa questa parabola è quello di aprire la porta del nostro cuore all’altro, perché ogni persona è un dono, sia il nostro vicino sia il povero sconosciuto”, ci dice il papa nel suo Messaggio.

Chocolat, di Lasse Hallström (Regno Unito, 2000, 121 min.)

La pellicola rimanda al 1959 – anno in cui papa Giovanni XXIII sogna e annuncia la celebrazione di un Concilio –, e lo spettatore viene portato in un villaggio grigio e freddo della campagna francese. Nella chiesa del paese, a porte chiuse, il sacerdote annuncia l’inizio della Quaresima ed esorta al digiuno e alla penitenza. Dal pulpito il sacerdote chiede e si chiede: “Dove troveremo la verità? Dove si inizia a cercarla?” Prima di terminare la sua omelia, un forte vento apre le porte e irrompe in tutta la chiesa. In questo periodo di Quaresima, una donna e sua figlia arrivano in paese e aprono una cioccolateria. Mangiare o non mangiare, uscire o rinchiudersi, accogliere o respingere sono i dilemmi che dovranno affrontare i protagonisti di questa storia.

¿Quién sabe cuánto cuesta hacer un ojal?, di Ricardo Larraín (Cile, 2005, 60 min.)

Il film racconta la storia di Sant’Alberto Hurtado dalla sua infanzia e giovinezza fino all’ingresso nella Compagnia di Gesù. Tutto accade agli inizi del Novecento, quando il giovane Alberto si interroga sul senso della sua vita, della sua fede come cristiano, della sua vocazione. Entriamo rapidamente in sintonia con lui: lo vediamo andare in campagna, all’università o dalle sarte povere che aiuta, chiacchierare con sua madre, uscire con gli amici, pregare e digiunare. Risuonano qui le parole del Santo Padre: “La Quaresima è il momento favorevole per intensificare la vita dello spirito attraverso i santi mezzi che la Chiesa ci offre: il digiuno, la preghiera e l’elemosina. Alla base di tutto c’è la Parola di Dio, che in questo tempo siamo invitati ad ascoltare e meditare con maggiore assiduità”.

Casino, di Martin Scorsese (USA-Francia, 1995, 184 min.)

Ace Rothstein (Robert de Niro) è un allibratore, amministratore di un casinò. Egli stesso racconta la sua storia: “In mezzo al deserto guadagniamo denaro, è il risultato di tutte queste luci brillanti, dei viaggi regalati per cortesia, di champagne, suites gratis, donne ed alcool. Tutto è disposto perché vi prendiamo il denaro. Questa è la verità su Las Vegas”. Rothstein pensa di aver ricevuto un paradiso in terra, ma la verità, come vedremo nel corso della pellicola, è diversa. “Dice l’apostolo Paolo che “l’avidità del denaro è la radice di tutti i mali» (1 Tm 6, 10). Essa è il principale motivo della corruzione e fonte di invidie, litigi e sospetti. Il denaro può arrivare a dominarci, così da diventare un idolo tirannico”, leggiamo nel Messaggio del papa.

Quarto Potere, di Orson Welles (USA, 1941, 119 min.)

Charles Foster Kane (Orson Welles) è un miliardario, magnate della stampa, che negli ultimi anni della sua vita ha vissuto solo nella sua sontuosa residenza Xanadu. Muore nel suo letto pronunciando la parola “Rosebud” mentre una palla di neve gli cade dalle mani e si scioglie. Il giornalista Jerry Thompson (William Allad) indaga sulla vita privata di Kane per scoprire il significato dell’ultima parola che ha pronunciato. Tutto il film ruota intorno a questo enigma. “Per l’uomo corrotto dall’amore per le ricchezze non esiste altro che il proprio io, e per questo le persone che lo circondano non entrano nel suo sguardo. Il frutto dell’attaccamento al denaro è dunque una sorta di cecità”, ci dice papa Francesco nel suo Messaggio. Riflettiamo: come ha vissuto Kane? Cosa lo ha accecato nella vita? A cosa anela prima di morire?

https://youtube.com/watch?v=bXCfyJ83ZQE%3Fenablejsapi%3D1%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fit.aleteia.org%26widgetid%3D3

Fratello sole, sorella luna, di Franco Zeffirelli (Italia, 1972, 130 min.)

È un film pieno di colore, bellezza e poesia sulla vita di San Francesco d’Assisi (1181-1226). In poco più di due ore possiamo vedere Francesco quando torna ammalato e trascinando i piedi dopo una guerra, quando ricorda la sua vita piena di lusso, quando scende nella tintoria del padre e si commuove fino alle lacrime di fronte alla miseria di chi vi lavora, quando inizia la sua conversione e si spoglia dei suoi abiti per vivere in povertà e con più libertà, quando va in campagna e ricostruisce una vecchia chiesa, quando ispira molti giovani a vivere il Vangelo. Francesco (Fratello sole) e Chiara (Sorella luna) sono due grandi santi che possono offrirci molta luce, colore e speranza in questo periodo in cui papa Francesco ci invita a vedere l’altro come un dono.

Le chiavi del regno, di John M. Stahl (USA, 1944, 137 min.)

Un classico del genere religioso interpretato da Gregory Peck che ci presenta con rispetto ed emotività la vita di un sacerdote cattolico dedito alla missione, umile, aperto, di buonumore e con un gran cuore. Il film trabocca ecumenismo, misericordia, tolleranza e carità creativa. Vedendo questo film pensiamo a quando il papa ci dice: “La Quaresima è il tempo favorevole per rinnovarsi nell’incontro con Cristo vivo nella sua Parola, nei Sacramenti e nel prossimo. Il Signore – che nei quaranta giorni trascorsi nel deserto ha vinto gli inganni del Tentatore – ci indica il cammino da seguire. Lo Spirito Santo ci guidi a compiere un vero cammino di conversione, per riscoprire il dono della Parola di Dio, essere purificati dal peccato che ci acceca e servire Cristo presente nei fratelli bisognosi”.

[Traduzione dallo spagnolo a cura di Roberta Sciamplicotti]

https://it.aleteia.org/2017/03/10/10-film-meditare-quaresima-papa-francesco/